MÄRZ ’24: Lernstrategien

Das neue Semester steht vor der Tür, und für viele Erstsemester-Studierende beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Um bestmöglich auf die Herausforderungen an der Hochschule vorbereitet zu sein, gibt es ein neues Angebot auf unserer Studieneingangsphasen-Seite: den Kurs „Lernstrategien“.

DAS MATERIAL

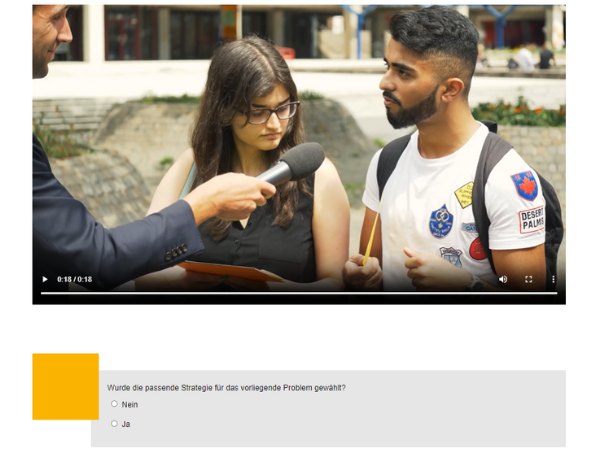

Diese Fragen beim Lernen dürften vielen bekannt sein: „Wie viel ist das denn?“ – „Bin ich schlau genug?“ – „Wofür brauche ich das denn?“. Der Moodle-Kurs „Lernstrategien“ hilft Studierenden auf kurzweilige Art und Weise, Lösungen für Motivationsprobleme beim Lernen zu finden und geht dabei auf genau die drei Fragestellungen ein. Jeder der drei Themenbereiche hält kurze Videos und interaktive Aufgaben bereit. So werden zum Beispiel auf dem Campus Studierende nach ihren Herausforderungen und Lösungsstrategien beim Lernen gefragt, die realen Antworten müssen im nächsten Schritt des Kurses auf Sinnhaftigkeit analysiert werden. Im Anschluss geht es dann um die Selbstreflexion und um Lösungsansätze, um künftig besser mit den Herausforderungen umzugehen. Man könnte es auch mit den Worten aus dem Einführungsvideo von Prof. Dr. Ferdinand Stebner, einem der Ersteller des Kurses, sagen: „Sie nehmen eine Metaperspektive ein und beobachten sich beim Lernen aus einer Vogelperspektive.“

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

Probleme bei der Motivationsregulation sind bei Studierenden keine Seltenheit. Gerade beim Übergang von der Schule zur Hochschule verändert sich oft das Lernverhalten, und genau hier soll der Kurs „Lernstrategien“ unterstützen. Die Idee war, bewusst keinen Einführungskurs im Seminarraum anzubieten, sondern einen modernen Ansatz mit einem Online-Kurs zu wählen. Er sollte kurzweilig und – wie das Lernverhalten auch – individuell sein. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) förderte diesen Ansatz, seit Beginn des Jahres ist der vollständige Kurs auf ORCA.nrw abrufbar.

ZIELSETZUNG

Der Kurs „Lernstrategien“ richtet sich vor allem an Studierende in der Studieneingangsphase. Er soll ihnen helfen, sich schnellst- und bestmöglich im neuen Umfeld an der Hochschule zurechtzufinden und das eigene Lernverhalten zu optimieren. Studierende sollen optimale Voraussetzungen erhalten, sich auf Prüfungen und andere herausfordernde Lernsituationen vorzubereiten und mit ihnen umzugehen.

ERSTELLERINNEN UND ERSTELLER

Den Antrag auf Förderung beim MKW stellten Prof. Dr. Ferdinand Stebner und Prof. Dr. Joachim Wirth – zu der Zeit noch beide an der Ruhr-Universität Bochum – zusammen mit dem Studiport (Vorgängerprojekt von ORCA.nrw). Im Anschluss wechselte Prof. Stebner an die Universität Osnabrück, die seitdem ebenfalls im Projekt involviert war. Unterstützt wurden die beiden durch Laura-Vanessa Kohl und Lukas Trammer. Darüber hinaus waren die Universität des Saarlandes durch Dr. Laura Dörrenbächer-Ulrich, die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz durch Dr. Henrik Bellhäuser sowie die Universität Zürich durch Prof. Dr. Yves Karlen und ORCA.nrw durch Manusch Rimkus vertreten.

PERSÖNLICHE NUTZUNGSEMPFEHLUNG

Team: „Als Studierender lohnt es sich, den Kurs zu absolvieren, weil in der Schule oft nicht ausreichend auf die Herausforderungen an der Hochschule vorbereitet wird. Durch das Angebot findet eine niedrigschwellige Auseinandersetzung mit ausgewählten Problemen der Motivationsregulation zur persönlichen Weiterentwicklung statt. Darüber hinaus geht auch eine Entstigmatisierung von Problemen mit dem Kurs einher: Wir haben echte Studierende vor der Kamera gefragt, womit sie beim Lernen Schwierigkeiten haben, das zeigt mir beim Absolvieren des Kurses, dass ich nicht allein mit meinem Problem bin.“